Position paper #2

I soldi della Salute Mentale: spesa o investimento?

Spesa per la Salute Mentale in Italia

Da qualsiasi prospettiva la si analizzi, la spesa per la Salute Mentale (SM) in Italia è colpevolmente insufficiente, ossia tenuta – per negligenza e disattenzione – molto al di sotto dei parametri necessari per produrre assistenza di qualità.

Già in occasione della prima certificazione ufficiale fornita dal Ministero della Salute relativa all’anno 2015, fu evidente che le Regioni destinavano alla SM una quota del Fondo Sanitario Regionale (FSR) molto inferiore a quel 5% cui pure si erano unanimemente impegnati nel 2001 i Presidenti delle Regioni all’indomani della Ia Conferenza Nazionale sulla SM1

I flussi economici per la SM corrispondevano allora a 3 miliardi e 739 milioni di euro, pari al 3,49% del FSN: i finanziamenti risultavano insufficienti in 18 Regioni. Ad oggi i finanziamenti si sono ulteriormente ridotti: l’ultima rilevazione ufficiale disponibile (anno 2022) segnala una cifra complessiva pari a 3 miliardi e 476 milioni di euro, cioè il 3% del FSN. In poco più di un quinquennio, dunque, il definanziamento della SM risulta evidente sia in % rispetto al FSN, sia in termini assoluti.

Il confronto internazionale

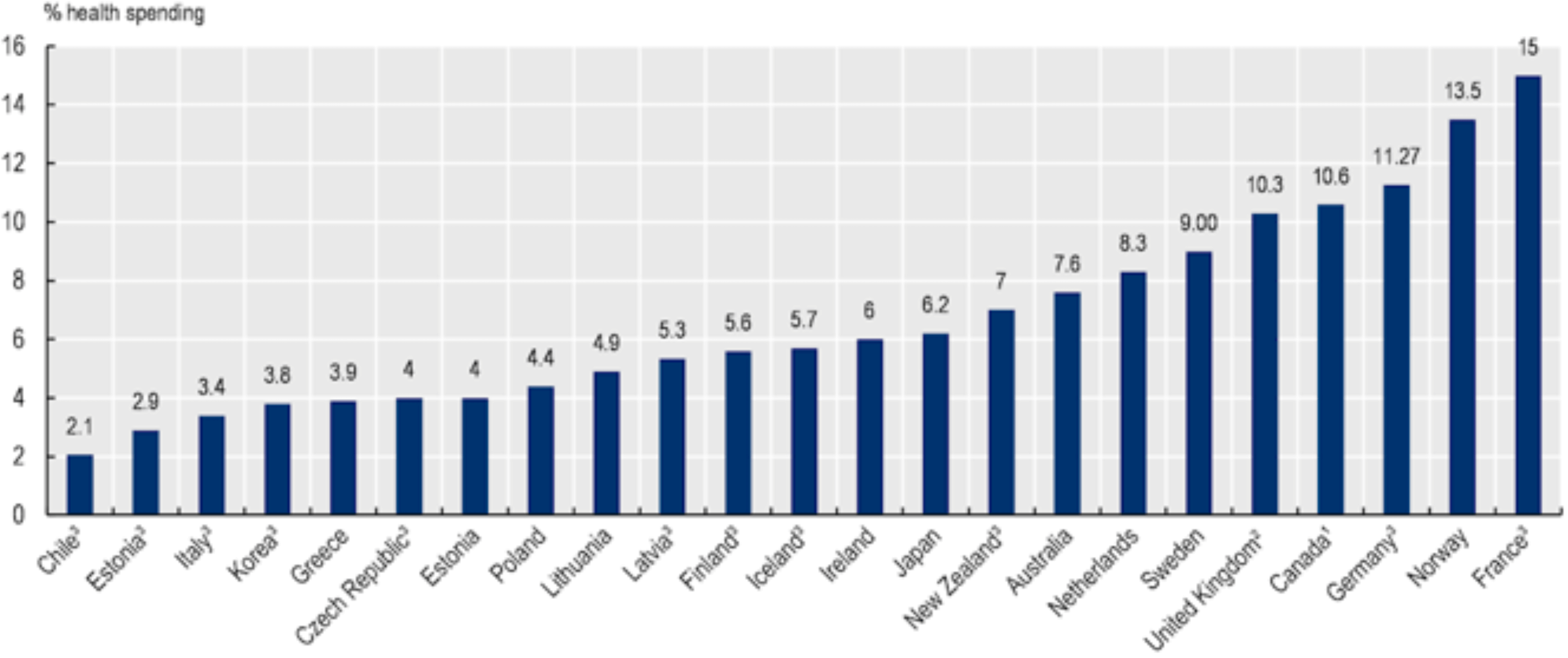

Al netto dei problemi metodologici nella raccolta e nel confronto dei dati di spesa, non è possibile sottrarsi a un benchmarching internazionale. In questo contesto vale quanto autorevolmente raccomandato dalla Lancet Commission sulla Salute Mentale Globale e lo Sviluppo Sostenibile2 in occasione del primo Summit Interministeriale Mondiale tenutosi a Londra nel 2018: “I bilanci sanitari devono avere un maggiore stanziamento di fondi per l’assistenza in salute mentale… In generale, i Paesi a basso-medio reddito dovrebbero aumentare la loro allocazione per la salute mentale ad almeno il 5% e i Paesi ad alto reddito ad almeno il 10% del bilancio sanitario totale”. L’Italia si colloca tra i Paesi ad alto reddito ma per la SM non raggiunge nemmeno i livelli di finanziamento previsti per i Paesi a basso-medio reddito.

Quel che è peggio, è che il “risparmio” è solo apparente, e si riflette in maggiori spese sia dirette (es.: farmaci, cure, ricoveri ospedalieri, collocazioni residenziali protratte) che indirette (es.: mancato accesso al mercato del lavoro, assenze per malattia del soggetto e/o dei suoi care-givers).

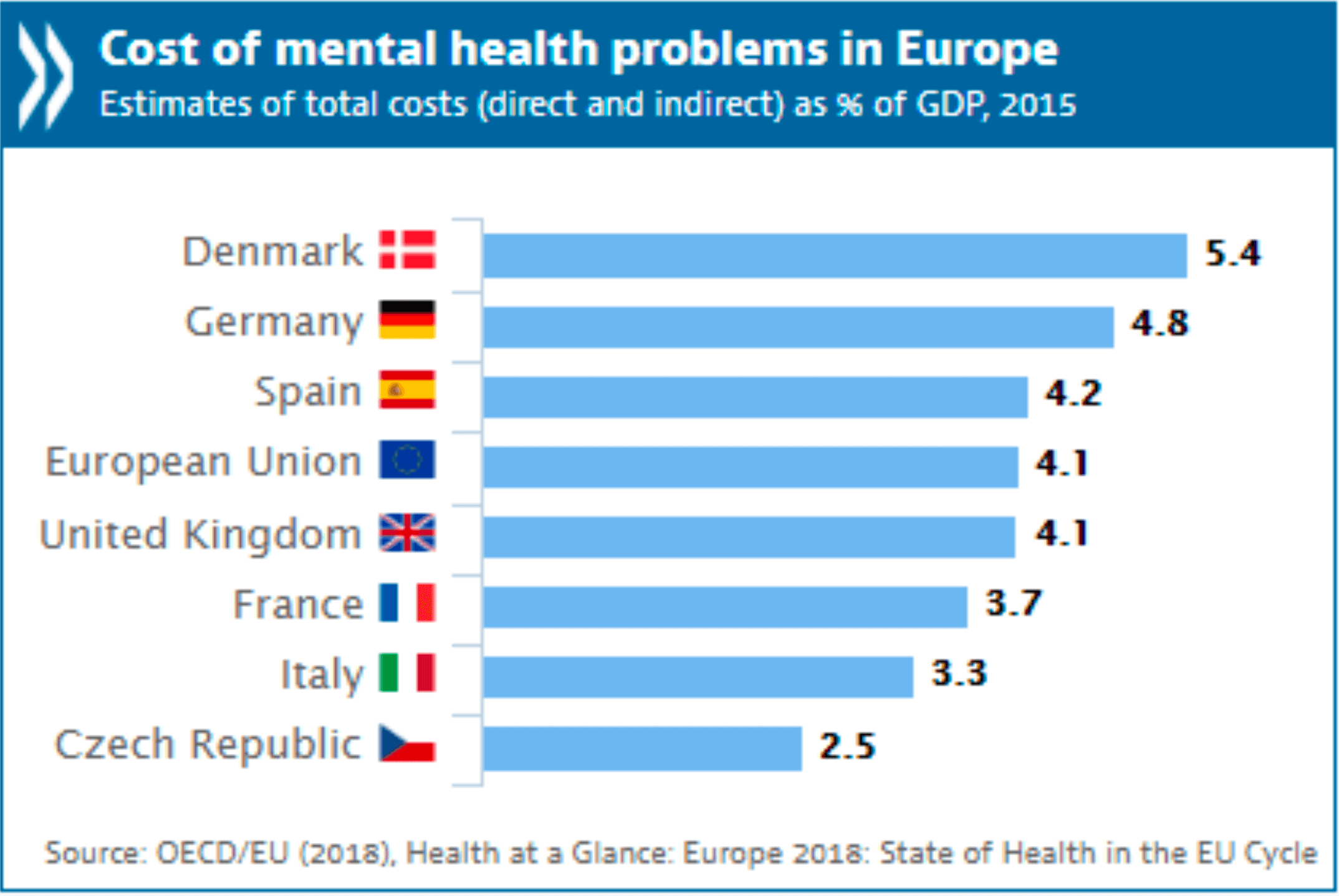

Senza quantificare l’impatto sulla qualità di vita dei diretti interessati e dei loro familiari, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), riporta che questi costi corrispondevano per l’Italia al 3,3% del PIL3, cioè circa 55 Mld. Nello stesso periodo di rilevazione, la spesa per la SM in Italia era pari allo 0,2% del PIL.

Molti Paesi ad alto reddito come Regno Unito, Canada, Germania, Svezia, Norvegia, Francia hanno adottato politiche di bilancio coerenti con le raccomandazioni della Lancet Commission sulla Salute Mentale Globale e lo Sviluppo Sostenibile, con una spesa per la SM che approssima o supera il 10% della spesa sanitaria complessiva.

Ad esempio, il Regno Unito – che è il Paese europeo con il sistema sanitario più simile a quello italiano – ad esito di un rapporto sull’inadeguatezza dell’offerta assistenziale del National Health System, varava nel 2019 un Piano per la Salute Mentale4 che garantisce per ciascuno dei 5 anni successivi un incremento degli investimenti per la SM, pari a 2,3 Mld di sterline (2,7 Mld di Euro).

Purtroppo l’Italia – cui viene riconosciuta una leadership internazionale nella SM di comunità – si colloca agli ultimi posti per quota di spesa sanitaria dedicata alla SM, come si evince da una recente survey dell’OCSE5.

Le exit strategies

Il definanziamento della SM in Italia ha raggiunto livelli non più sostenibili per la tenuta del sistema. I segni di “cedimento strutturale” sono evidenti e confermati in numerosi documenti ed analisi. Tra questi, il Rapporto SIEP 20246, in cui si evidenzia con dovizia di informazioni la stretta relazione che sussiste tra livelli di finanziamento e dotazioni di personale, ed il recente Progetto inter-regionale Quadim7, finanziato dallo stesso Ministero della Salute, in cui si documenta l’intollerabile livello qualitativo cui è giunta l’offerta assistenziale dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) italiani. Nel rinviare a questi testi per una approfondita descrizione delle criticità del nostro sistema di cura per la SM, e delle proposte per la sua ripresa, ci preme sottolineare che questo patrimonio di conoscenze non è rimasto sterile argomento di dibattito accademico. Recependo il grido d’allarme proveniente da professionisti, familiari, utenti, il Parlamento italiano ha ripetutamente espresso l’urgenza di porre mano al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale. Come questo sia possibile rispettando l’invarianza di spesa complessiva, è la questione centrale del dibattito. Il Collegio DSM propone tre possibili strategie adottabili a parità di bilancio.

Strategia 1. Al di là di interventi frammentari e discutibili, come il c.d. “bonus psicologo”, che ha esternalizzato la gestione del disagio psichico senza alcun controllo da parte dei servizi pubblici, una strategia adottata nel 2022 (Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali”) inseriva per la prima volta la SM negli obiettivi di Piano sanitario nazionale e destinava 60 Mln tra quelli vincolati al loro perseguimento, perdipiù con un preciso vincolo di rendicontazione dei risultati raggiunti, la cui mancata trasmissione “comporterà il recupero della somma erogata”. Questa strategia tuttavia non ha trovato seguito nelle decisioni dell’attuale Governo, che ha preferito, con un DDL dedicato alle liste d’attesa, ipotizzare un analogo finanziamento per i DSM, a partire dal 2026. Non comporterà fondi aggiuntivi rispetto a quelli che erano già stati stanziati nel 2022, sebbene inserito nella decretazione d’urgenza dedicata alle liste d’attesa, anche la previsione del DL 7 giugno 2024, n. 73 che all’art.6 prevede “Ulteriori misure per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale”. Va aggiunto peraltro che questo programma sostenuto da fondi europei è destinato esclusivamente alle 7 regioni meridionali.

Strategia 2. Le intenzioni dichiarate non sono in grado di recuperare l’impoverimento di mezzi e personale che i Servizi per la SM hanno subìto negli ultimi 20 anni. Ciò impone un immediato sforzo che a parità di finanziamento del FSN assicuri lo standard minimo del 5% alla spesa per la SM. Si tratta di mobilizzare a regime circa 2,3 Mld all’anno nei bilanci delle Regioni e PP.AA., cosa evidentemente possibile solo grazie a un rinnovato e consapevole impegno da assumere in Conferenza Stato Regioni, con una vision di sistema orientata al perseguimento di un numero definito di azioni prioritarie. Questa strategia potrebbe anche far leva sulle significative risorse destinate dal PNRR alla Missione Salute, in tal senso dando concretezza al Decreto del Ministero Salute di concerto con il Ministero Economia e Finanze relativo agli standard di personale per la SM8.

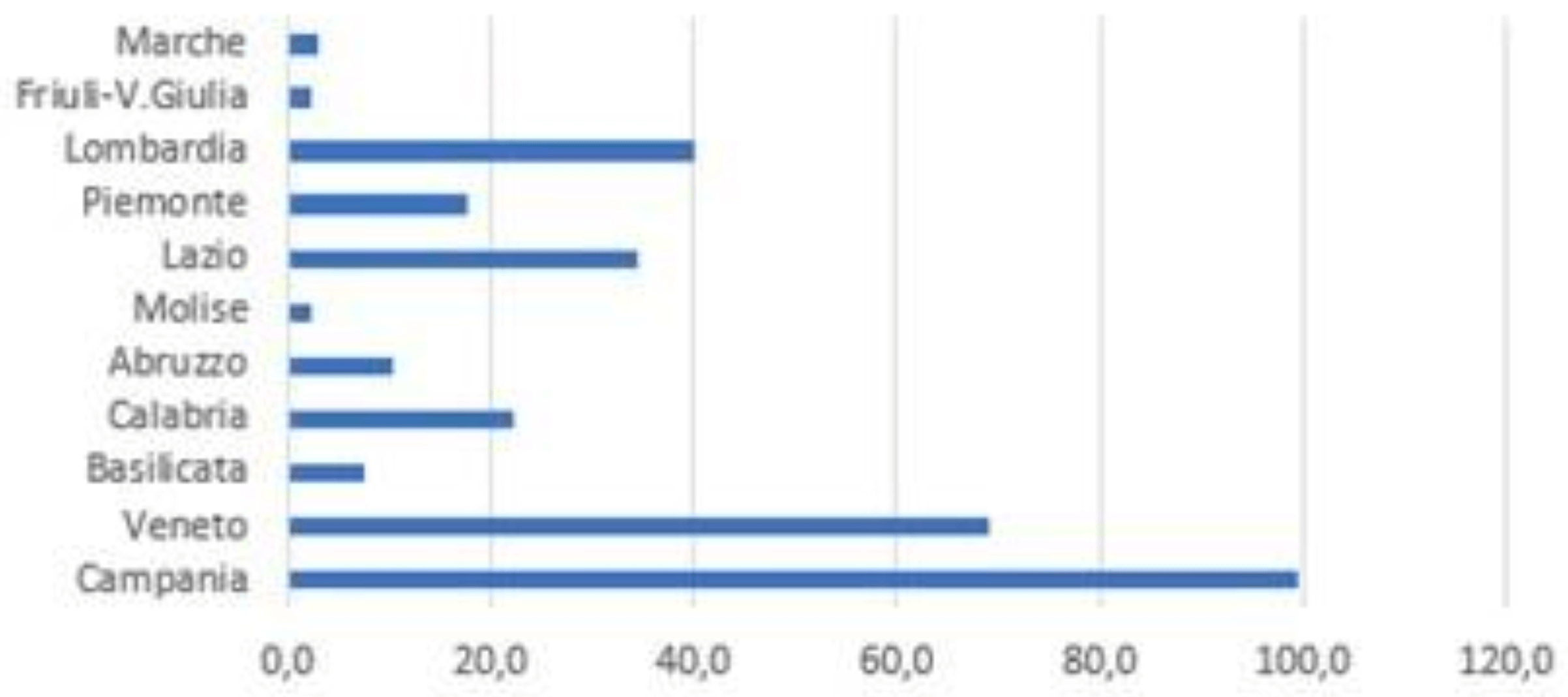

Strategia 3. In attesa delle decisioni che adotterà il Governo sul finanziamento ordinario della sanità pubblica, e della ricaduta che questo avrà a livello locale per la sostenibilità del sistema di cura per la SM, un passo possa essere compiuto nelle singole Regioni, a partire da quelle che risultano – in % di spesa del Fondo Sanitario Regionale – al di sotto della già insufficiente media nazionale (3%). Si tratta di Campania, Veneto, Lombardia, Lazio, Calabria, Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Marche, Friuli V. Giulia e Molise. Vale la pena notare che tre di esse (Veneto, Lombardia e Marche) sono tra le 5 individuate nel 2022 quali Regioni di riferimento per la determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Se queste Regioni riallocassero - a parità di bilancio - la spesa sanitaria corrente per allineare la % di spesa in salute mentale al dato nazionale, ciò consentirebbe di mobilizzare complessivamente 309,4 Mln (circa 100 Mln per la sola Campania) ed incrementare di 0,3 punti percentuali (+ 10%) la spesa media nazionale sul FSN.

Siamo consapevoli che si tratta di fondi che andrebbero recuperati intervenendo su altri capitoli di spesa, in un processo virtuoso di verifica e revisione delle attività. Ma un’operazione del genere, oltre a restituire piena responsabilità a chi ne è titolare (le Regioni, appunto), avrebbe il pregio di avviare un processo di recupero quali/quantitativo dell’assistenza, nonché di ridurre le più volte documentate disuguaglianze inter-regionali.

1 https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=46929

2 The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. Lancet 2018; 392: 1553–98

3 OECD/EU (2018) Health at a glance: Europe 2018

4 https://www.longtermplan.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/07/nhs-mental-health-implementation-plan-2019-20-2023-24.pdf

5 OECD, A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill-Health. 2021

6 https://www.lafeltrinelli.it/rapporto-siep-2024-salute-mentale-libro-fabrizio-starace/e/9791222739700

7 Lora A, et al. The quality of mental health care delivered to patients with schizophrenia and related disorders in the Italian mental health system. The QUADIM project: a multi-regional Italian investigation based on healthcare utilisation databases. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Feb 14;31:e15. doi: 10.1017/S2045796022000014.

8 Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 dicembre 2022